秩父高原牧場の”天空のポピー”を満喫したあとで、風布の神社へ寄ってみた。

今でこそ想像しがたいが、古くは、秩父往還は風布を通過点とする秩父への道の一つであったらしい。荒川沿いの道は、ところどころに、岩石の多い外秩父の山がせり出して、通行が困難だったのが理由である。また、今でこそ、風布は寄居に地籍を置くが、昔は秩父の一部であったという。

今日の”天空のポピー畑”へは、二本木峠へ駆け上がってやって来た。二本木は”箸”の言い換えという伝承もあるようだ。この伝承は、大和尊(ヤマトタケル)に纏わり、この付近で休憩した大和尊が、刀を立てかけたとこから泉が湧き、”日本水”が、粥を煮て食事をしたところが”粥仁田峠”で、食事を作った釜を伏せておいたところが”釜伏山”だという。・・・信じられないような伝承だが、”日本水”と”釜伏山は、風布の近くである。

![]()

![]()

小林みかん山(転用) かたくりの花

風布は、霧の多い所らしい。荒川からの川霧が風布の谷を充たすと、川縁よりも冬の冷気を和らげる役割を果たすらしい。ここの山谷に咲く花は、周囲よりも早く、長く咲き続けるという。戦国時代、「河越夜戦」の奇襲で、8千の手勢で、8万の上杉・古河連合軍を破ったとされる小田原北条軍の重臣・北条氏邦は、寄居の鉢伏城に、対上杉の拠点を作ったが、霧で冷気が和らぐことと出身の伊豆の多賀の地形が似通っていることで、多賀のみかんを風布に植えたという。風布のみかん園は、山間の斜面地の僅かな平地に居を構え、斜面地をみかん畑にして、みかんの北限を誇る。斜面の多い地で暮らす苦労は大変そうだが、この風景は、気象の特異性を示す風光で、かなり気に入っている。

・・・日本三大奇襲(頼山陽の命名)

河越城の戦い(別名「河越夜戦」:天文14年9月26日(1546年10月31日))

厳島の戦い(天文24年10月1日(1555年10月16日))

桶狭間の戦い(永禄3年5月12日(1560年6月5日))

伊豆の多賀は、熱海を隣に置いて、箱根の溶岩台地が舌状に海にせり出して、海岸線はほぼ平地がない。したがって耕作地がほとんどない地帯である。昔多賀の上の道路をドライブしていた時、午後突然に霧が湧き出し、およそ20分ぐらいで視界3Mぐらいになったことがある。その時は車を止めて2時間ぐらい待ち、霧が薄くなった頃に、恐いので、山中の東名へ行かずに小田原に降りて、西湘バイパスで帰った覚えがある。多賀付近の霧のことは鮮明に覚えている。・・・多賀は現在・熱海市内

![]()

姥宮神社

![]()

![]()

左 かえる眷属 右

この神社の祭神は”石凝姥命”で、「かじやの神様、石凝姥命を祀ったそうだ。

石凝姥命とは、石の鋳型を使って鏡を鋳造する老女の意」であるそうで、なにやら、鉱山と関係が深いそうである。

参考:姥宮神社 - 古社への誘い

そういえば、この社の背後の山は、巨岩がごろごろしている。

杉の古木も巨木になり、巨岩と相まって深山幽谷をなして、かなり神秘性を帯びていて薄暗い・・・・・。

![]()

![]()

姥宮神社拝殿の脇障子の見事な彫刻!

*脇障子・・障子と言えば、格子の上に和紙を貼り、引き違いの扉とばかり思っていた。本来の意味は、”遮るもの”で、かなり広義に使われるようだ。

一般的には、和紙の障子は明障子と言い、平安期は蔀や衝立、御簾なども障子と言われていたようで、この神社の様に、社の回廊の終わりに、”遮り”を設けて、脇障子と呼ぶ場合もあった。明障子は、和紙の他に絹を使うともあったという。 ・・・明かりを採りながら、冷気や雨や風を防ぐ役目をいう。

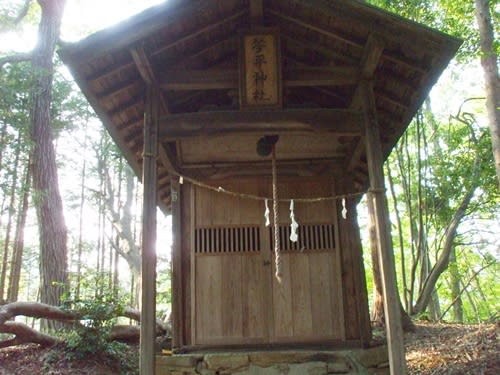

この姥宮神社の元の場所はみかん山の頂、いまでも”琴平神社”が鎮座しているらしい、ときき、早速登ってみた。・・・やく1Km・・・

![]()

![]()

琴平神社、 そして・・・

![]()

![]()

聖観音・・・秩父困民党事件の最初の蜂起の地で、後に慰霊のため聖観音を建立・・とか

![]()

秩父事件顕彰碑

この事件については下記のブログに詳しい・・・参照

外秩父・・・風布で日本の名水・・・日本水を飲んだ - 比企の丘から

![]()

小林みかん山からの風景